こんにちは! はぐくみ保育園です。

今年は2月2日が節分でしたね👹

みなさんはどんな過ごし方、楽しみ方をしたでしょうか??

はぐくみ保育園でも2月3日に節分行事が行われました🎵

みんな豆に見立てたボールを、一生懸命に投げていました😊

今年も1年、みんな元気に過ごせますように、、、☆彡

給食は、可愛い鬼の節分カレー、おやつは、きなこと砂糖を絡めた、ほんのり甘いきなこ豆を提供しました!

やはりカレーは人気メニュー!みんなパクパク♡

おやつの豆も好評で、よく食べてくれていました✨

節分といえば、恵方巻きという方も多いはず。

毎年異なる方向を向きながら食べる恒例の行事です。恵方巻を食べるために向いている方向のことを「恵方」と言います。この恵方は「歳徳神(としとくじん)」という神様がいる場所とされており「その年の中でも特に縁起のいい方角」とされています。

今やすっかり浸透していますが、全国的に認知されるようになったのは2000年以降で新しい習わしです。

いくつか恵方巻き発祥の説は存在しますが、主に大阪で食べられたのが始まりだと言われています。

江戸時代の終わり頃から、大阪の商人が商売繁盛、無病息災、家内安全を祈り巻き寿司を食べていたことが由来と考えられています。

その後、昭和初期に大阪の寿司店がチラシに掲載したり、戦後にのり業界が宣伝活動をおこなったりすることで、関西を中心に受け継がれてきました。

全国に広まったきっかけは、コンビニエンスストアによる販売。大手コンビニエンスストアが「恵方巻き」と名付けて売り出したことがきっかけで、一気に全国に広まったのです。

恵方巻きを食べる意味は??

恵方巻きは、縁起の良い七福神にちなんで、7種類の具材を太巻きにしたもの。

具材を巻くことで、「福を巻き込む」という意味が込められています。

また、その年の恵方を向いて、切らずにそのまま食べることで「縁を切らない」「運を逃がさない」という意味も込められているようです◎

恵方巻きを黙々と食べる理由は??

前述したように、恵方巻きには、「福を巻き込む」という意味が込められているので、恵方巻きを食べている最中に喋ってしまうと、言葉と一緒に福や運気が逃げてしまうと考えられているのです。

恵方巻きに入れる具にも願いを込めよう☆

恵方巻きは、七福神にちなんで7種類の具材が使われています。

おせちに入れる料理と同じように、エビを入れて長生きを願う、きゅうりを入れて9つの利をもたらすように祈るなどがあります。

恵方巻きの具には何を入れるか決まりがないので、好きな具材にどんな意味を付けるか考えてみるのも、新たな楽しみ方かもしれませんね☆

まだお刺身を与えていない年齢のお子さんには、卵、ツナ(水煮)、カニカマ、きゅうり、えびなどの具もおすすめです♪

海苔は、1~2歳くらいだと、喉を詰まらせてしまうこともあるので、手でもみほぐした海苔をまわりにまぶすと良いと思います◎

恵方巻きを食べる前にどんな願い事をするか考え、子どもが楽しめる範囲で食べかたのルールに挑戦してみてくださいね♪

さて、今年の我が家の恵方巻きはというと、、

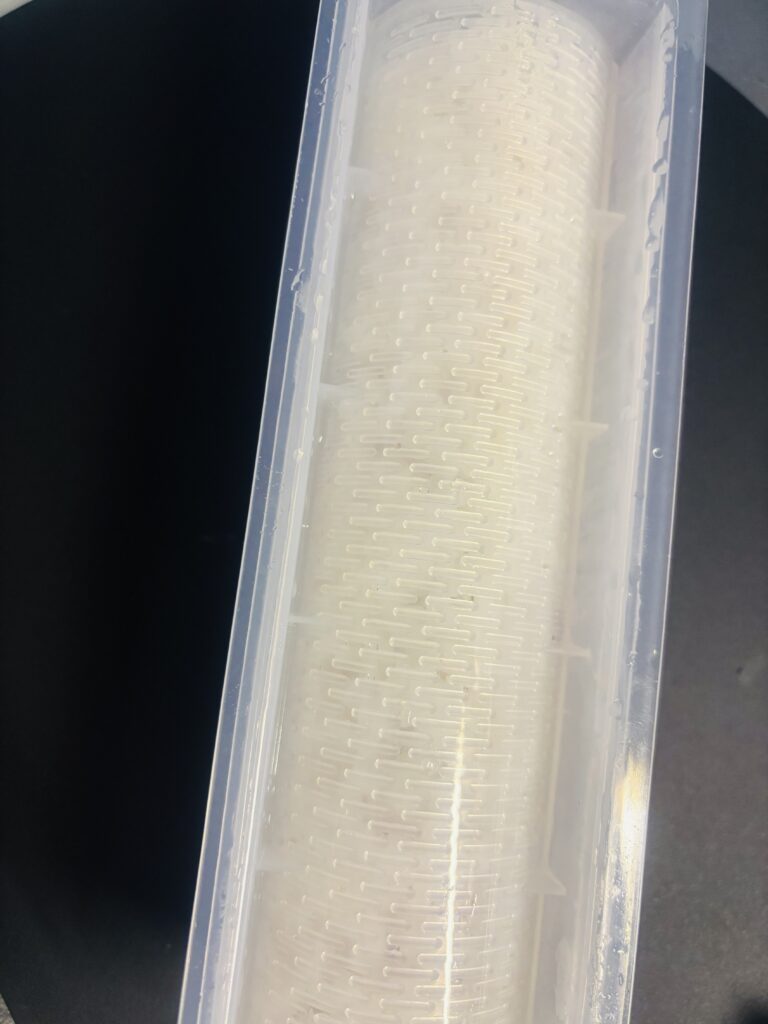

100円均一でこんなアイテムを見つけ、今年はこれを使って子供と一緒に巻き寿司を作りました☆

ご飯を詰めて、好きな具を乗せ、

上からまたご飯を乗せて、蓋をすると、、、

キレイな巻き寿司の形に!!

あとは海苔を巻けば完成!!

とっても簡単に、きれいな巻き寿司が出来ました☆

普通に巻きすで作ると、中身が飛び出してしまったり、形がいびつになってしまいがちだったのですが💦、子どもと一緒に好きな具を入れて手軽に作れたので良かったです☺️

幼児の頃から、体験を楽しむことが大切◎

厄除けの風習として行われる節分の行事。幼い子どもも家族の一員として、無病息災を願い、福が訪れるように一緒に楽しみたいですね。

由来の説明などはまだ理解できないかもしれませんが、毎年話してあげたり、体験することで理解し始め、少しの工夫で子どもたちにとって健やかな成長を促し、有意義なものとなると思います。

形式にとらわれすぎず、ぜひ家族みんなで色々な行事を楽しんでみてください☆彡

今月のモグモグショット♡📸

次回の更新もお楽しみに😊✨